いつも弊社のブログ「きものを愉しむ」をご覧いただきまして誠にありがとうございます。

ゑり善の主人、亀井彬でございます。

三寒四温とは本当によく言ったもので…京都の街では暖かい日差しを感じる日があったかと思うと、コートが手放せないような日もあって。毎年のことながら、この繰り返しの中で春を迎えていく。だからこそ春が待ち遠しい想いになるのだと実感させられます。こうした意味でもこの時期はやはり気温の変化は気になる頃、同じ3月でも上旬と下旬ではかなり着姿に変化がみられる月ともいえます。

便利になった今では、気温のデータは気象庁のHPからダウンロードができ、都道府県と地点まで選んで見ることができます。少し寄り道ではございますが、試しに記録が残っている1881年から20年毎で日平均気温の月平均値の気温を見てみると、次にようになっておりました。

<京都(京都府) 日平均気温の月平均値(℃)>

□ 1881年 | 4.7 ℃

□ 1901年 | 5.2 ℃

□ 1921年 | 5.3 ℃

□ 1941年 | 7.7 ℃

□ 1961年 | 8.0 ℃

□ 1981年 | 8.3 ℃

□ 2001年 | 8.6 ℃

□ 2021年 | 11.6 ℃

※ 2024年 | 8.7 ℃

2024年と1881年を比較するとこの143年で気温は4℃上がっております。

また2021年の前後は特に3月の気温が高くなっているのが気になるところです。

ちなみに、4月の同じデータを比較すると…

■ 1881年 | 4.7 ℃(3月)→→→ 11.7 ℃(4月) + 7℃

■ 1901年 | 5.2 ℃(3月)→→→ 13.2 ℃(4月) + 8℃

■ 1921年 | 5.3 ℃(3月)→→→ 13.2 ℃(4月) + 7.9℃

■ 1941年 | 7.7 ℃(3月)→→→ 11.8 ℃(4月) + 4.1℃

■ 1961年 | 8.0 ℃(3月)→→→ 14.1 ℃(4月) + 6.1℃

■ 1981年 | 8.3 ℃(3月)→→→ 13.5 ℃(4月) + 5.2℃

■ 2001年 | 8.6 ℃(3月)→→→ 14.7 ℃(4月) + 6.1℃

■ 2021年 | 11.6 ℃(3月)→→→ 14.8 ℃(4月) + 3.2℃

※ 2024年 | 8.7 ℃(3月)→→→ 17.6 ℃(4月) + 8.9℃

こうみてみるとこの3月と4月の2か月の間でかなり気温の変化がうまれていることがよくわかります。肌寒い日もあれば、暑い日もあるこの季節には、お着物をお召しになる際は、精度を増している気象予報が欠かせなくなってきております。

とはいえ、その上で、きものにおいては「体感」はとても重要。その場の格式、ご出席される立場に合わせた着こなしと、ご普段着であれば気候を鑑みながらお召し物をお選びいただけましたらと思います。

この季節に応じた着こなしは、答えのないものだからこそ、悩まれるものかと思います。どうかそんな時は私どもにもお気軽にご相談くださいませ。少しでもご判断のお手伝いができればと存じます。

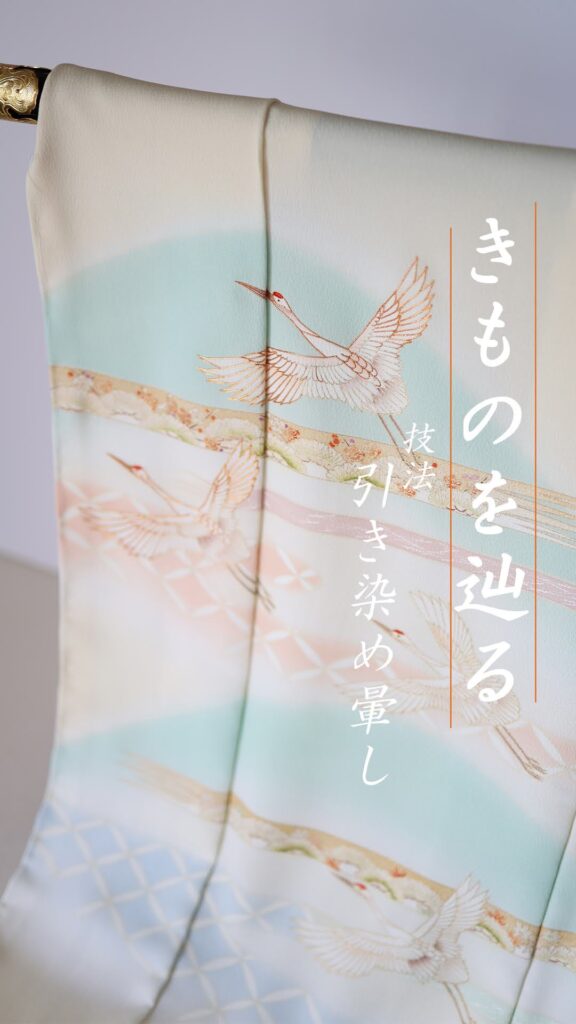

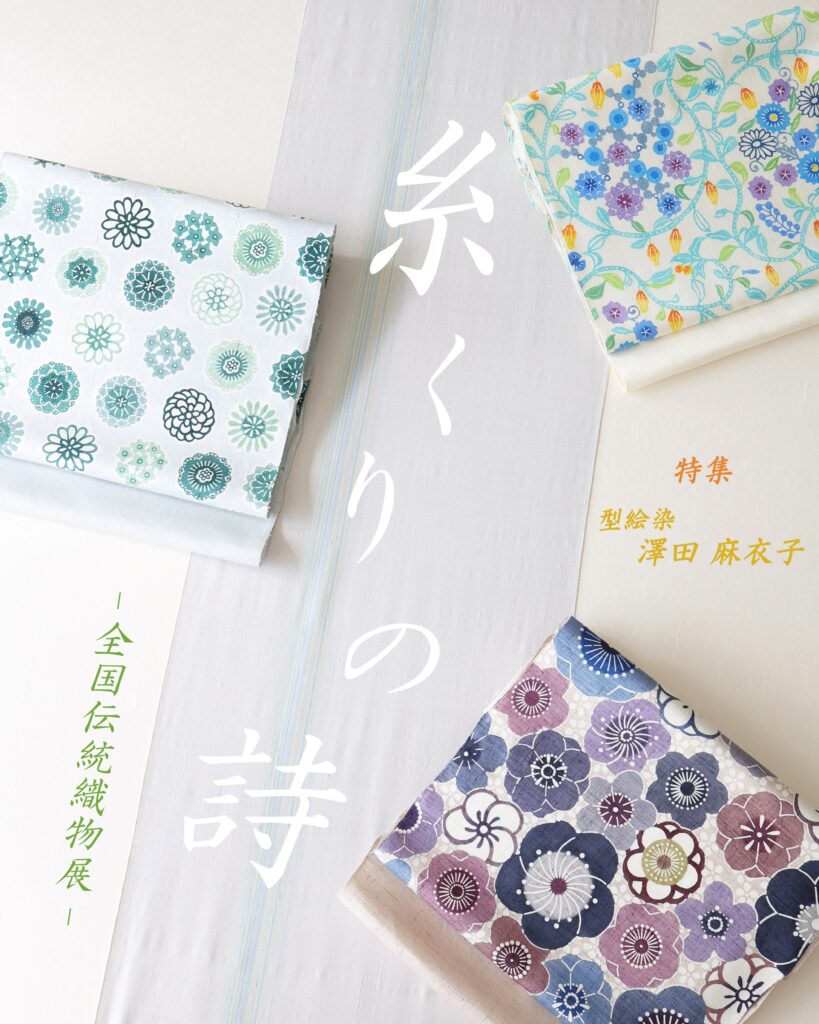

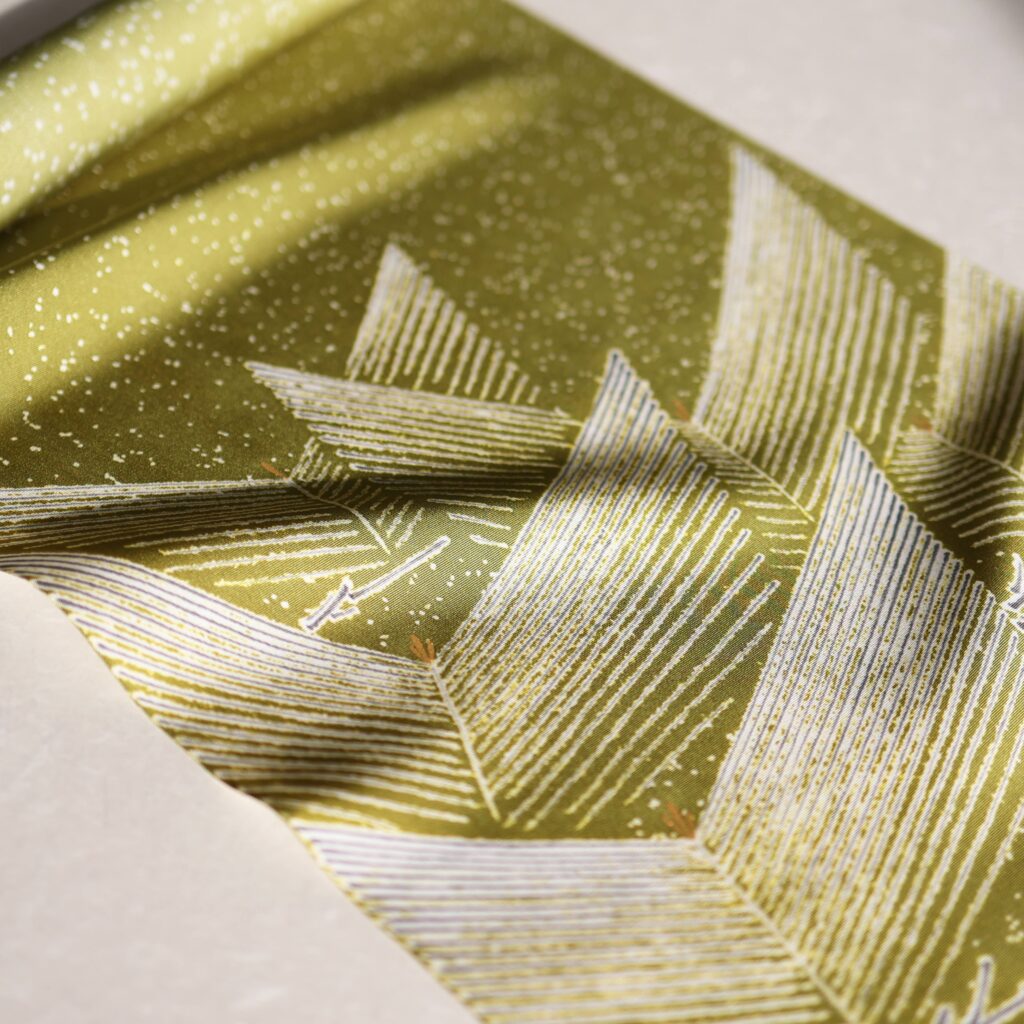

さて、すでにご案内させていただいておりますが、今週から双美展を開催いたします。

===================================================

双美展 -春の新作発表会-

<同時開催>

ゑり善好み 振袖展

ずっと大切にしたい一枚との出会い

<特集>

うすものコート・羽織

~透け感で涼やかに~

〇京都本店

令和7年3月7日(金)〜9日(日) 午前10時~午後6時

〇銀座店

令和7年3月13日(木)〜15日(日) 午前10時~午後6時

===================================================

本日は特集となっております、このうすものコート・羽織の中から、毎年ご好評いただいている「グリスターコート」について少しご紹介をさせていただけましたらと存じます。レースのコートというお言葉でも知られているアイテムです。

(さらに…)

![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)