【引き染め暈し】”格”のある暈しとは~きものSalon『京のほんまもん』に添えて~

いつもゑり善のブログ「きものを愉しむ」をご覧いただきまして誠にありがとうございます。ゑり善の主人の亀井彬です。

暑さ寒さも彼岸まで…というお言葉は本当にその通りで。今年の京都では3月に四条河原町の街中でも雪がちらつくなど例年に比べると寒い日が続いておりました。3月らしい気候は着物を着る身としてはとても心地のよいものです。

毎年、春と秋(3月と9月)に発売される世界文化社さんのきものSalon。その中で「京のほんまもん」と題して、ご編集の方と一緒に、これまで4回に渡り、作り手の技を追いかけてまいりました。

美しいものづくりを支えてこられた方々の「技を知る」「ほんまもんを探る」というテーマのもと、時間をかけて、1から着物の制作工程のひとつひとつに焦点をあてて丁寧に取材をしていただいております。

きもの愛好家の皆様が毎号楽しみにされている御誌の一部を使わせていただきながら、京都のものづくりを支えるプロフェッショナルの方の技や思い、仕事に向き合う姿勢を私自身が学ぶ大切な機会になっております。

2025年春夏号は、2025年3月に全国の書店で発売となっておりますので、是非皆様もご覧いただけましたら幸いでございます。

第5回目となる今回は、京友禅の工程の一つ「引き染め」に焦点をあててご紹介させていただきました。

弊社の京都本店のinstagramでも「きものを辿る」として、動画にてご紹介いたしておりますので、併せて覧頂けましたら幸いです。

今日のブログでは取材の補足や裏話についてつらつらと書き記します。

■なぜ、今回のテーマに至ったのか。心惹かれた暈しの技!

日の出や日の入りにおける朝焼けや夕焼け。空の色が少しずつ変化していく様はいつの時代も多くの人の心を魅了してきたものです。

私も日々の生活の中で、この美しい景色を見る度に、作り手の皆様もこうした美しい景色をいかに表現するのか、を考えてこられたのではないかと想像します。

こうした美しい景色を表現する技の一つが「ぼかし」です。

「ぼかし」という言葉、漢字では「暈し」と書きます。この漢字は、太陽や月のまわりにうすく現れる光の輪である「かさ」を表すとされています。

「原色染織大辞典」には「ぼかし」とは、

1つの色が「濃」から「淡」へ次第に色が変化してゆくよう彩色する技法。

二色以上の色を段状に変える段暈し、一色のみの濃淡変化を全暈がある

と記されております。

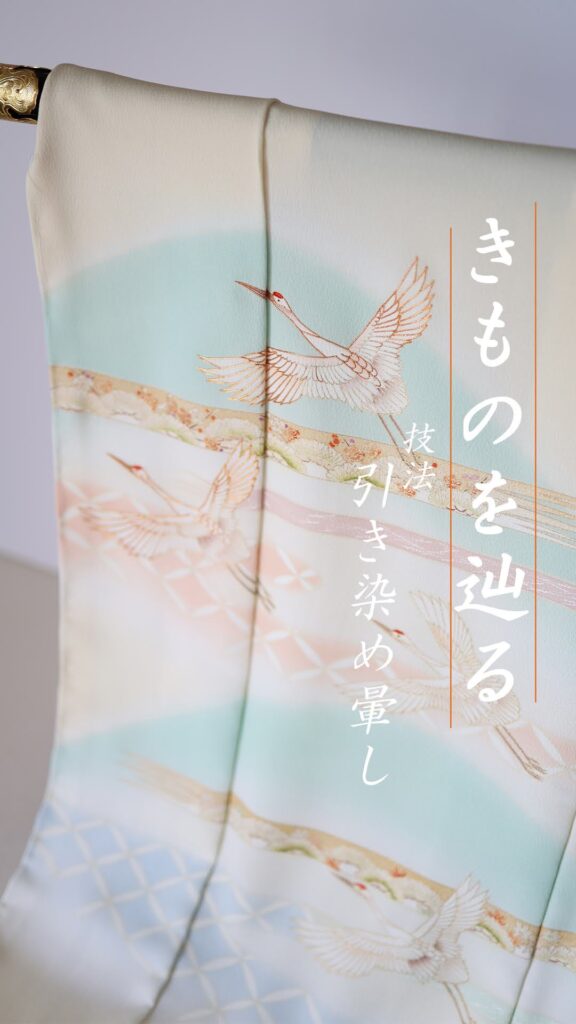

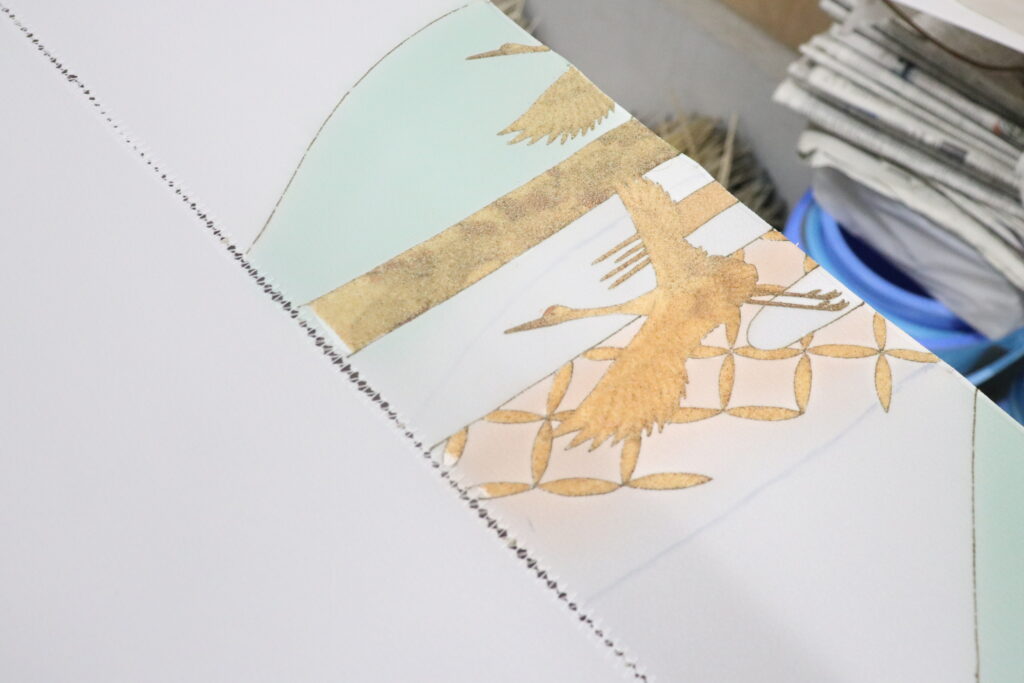

そしてその暈しを表現する染め方の一つである「引き染め」は主に着物の”地”の色を決める大切な工程です。

きものと帯から成り立つ衣服においては、着姿全体に対して、大部分の色がこの地色になることを考えても非常にセンスが求められる工程といえます。

■引き染めの技法について

むかしは、この引き染めのことは、”岡染”や”岡デカシ”などと呼ばれていたといいます。生地や糸を染料液に浸して染色する方法を”壺染”と呼んでいたことに対して、浸けずに染色するという意味合いがあるからです。染色の原点は浸染であるとされていますが、生地に糊をおき、模様を染色する方法が発展する中で、引き染めが考え出されてきたとされています。

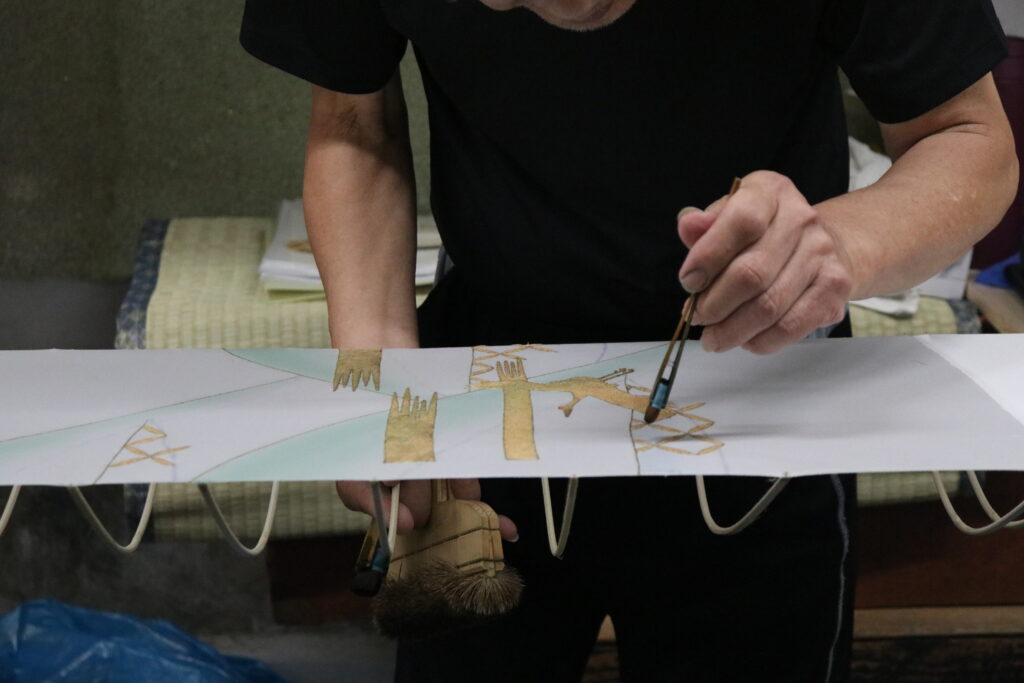

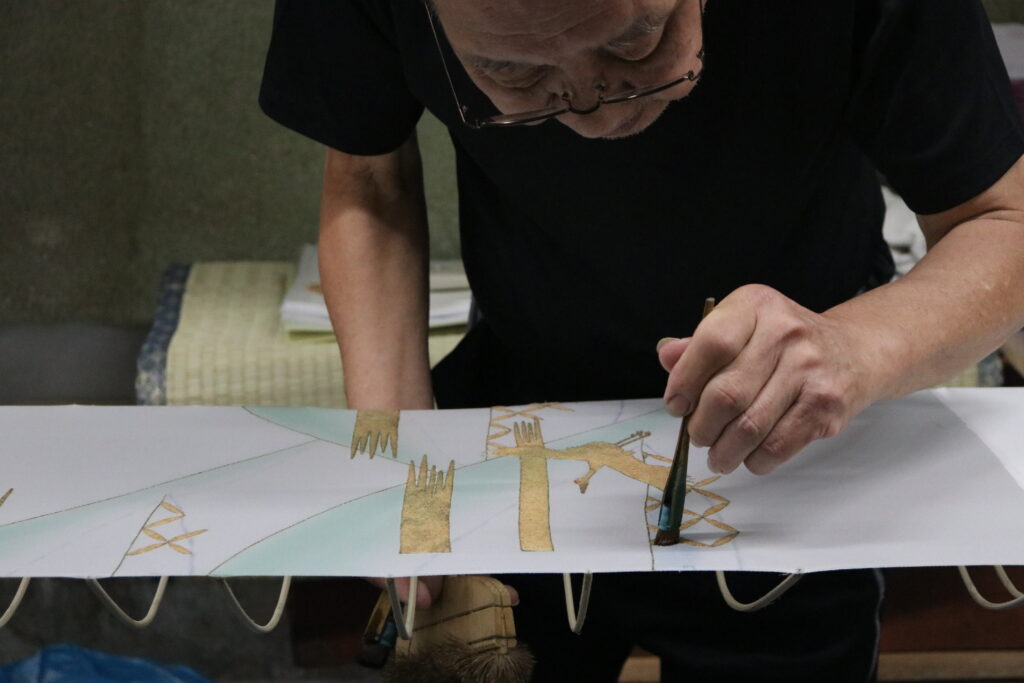

前述した通り、引き染めは手描友禅の中でもっとも広い面積を染める工程です。それはつまり、染の難点が目立ちやすい工程であり、周到な準備と細心の注意を払ってお仕事を行うことが求められます。今回はそうした貴重な職場に入らせていただくことをお許しいただきました。

ご協力いただきましたのは、京都一ノ橋の一ノ橋智也社長様、染工房 安田の安田善彦社長様と、齊藤信夫様です。

引き染めを行うには、広大なスペースが必要になります。そして、様々な環境が求められます。

3丈物とよばれる12メートル以上の反物を引っぱることのできる広さがあること。

そして、布の一部だけに風や日光があたらないこと。乾燥のむらがおこらないような構造であること。

工場内の湿度がつねに一定に保たれていること。

こうした様々な条件が整った工房で作業は丁寧に行われております。

引き染めを行うにはたくさんの前工程がござます。

細かいご紹介は割愛いたしますが…

生地の点検から始まり、端縫い(はぬい)という裁たれた生地を一反の形に戻す工程。

生地の両端に「張り木」という枠をつけて、柱にしばりつける引張り。

その後に、むらができないようにする地入れと乾燥。

色合わせも念入りに行って…

ここで、ようやく引き染めという染色にうつります。

ぼかしを表現する技は「驚愕」の一言につきます。

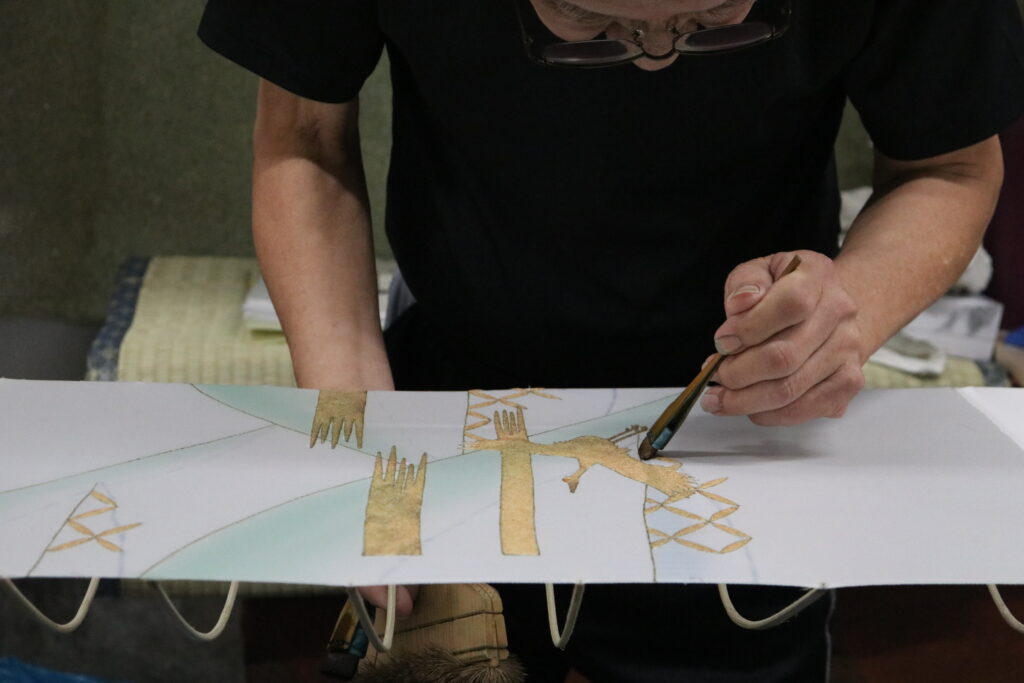

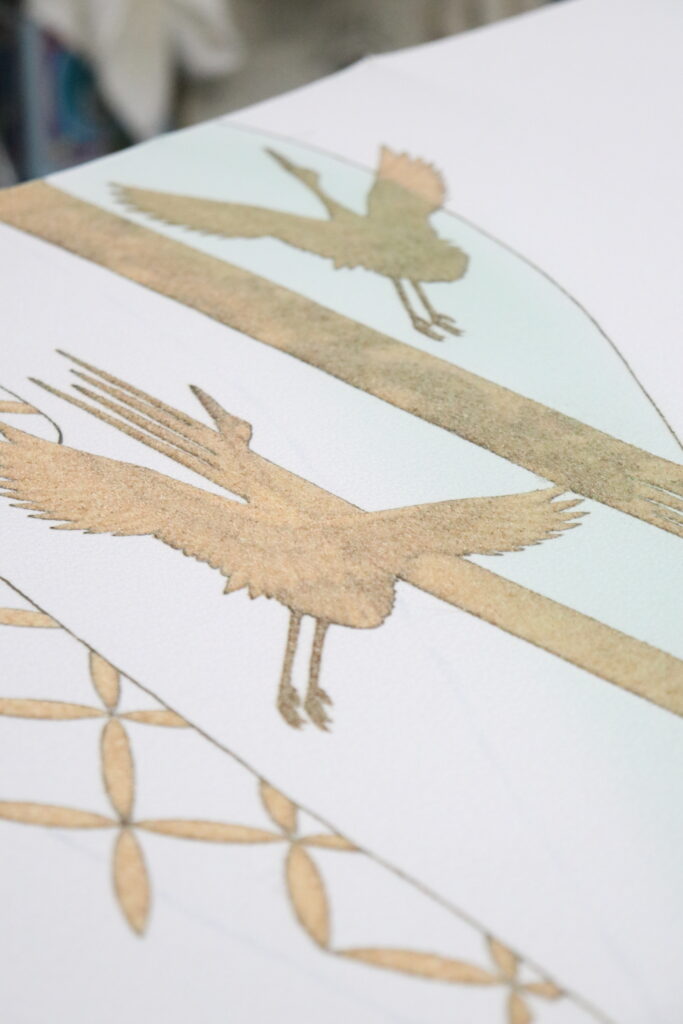

ぼかしの始まりと終わりを表す印をもとに、刷毛だけで濃淡が表現されていきます。肉眼でも見分けがつかないほど繊細な違いが、刷毛さばきでつくられていきます。

迷いのない、そして心地よいリズムで色が浮かび上がっていきます。

「簡単そうに見える」という表現は似合いません。見ていて「すごい」という言葉しかでないほど。

これまで長年されてきた技と感性がその動きに凝縮されていて、大変、感動いたしておりました。

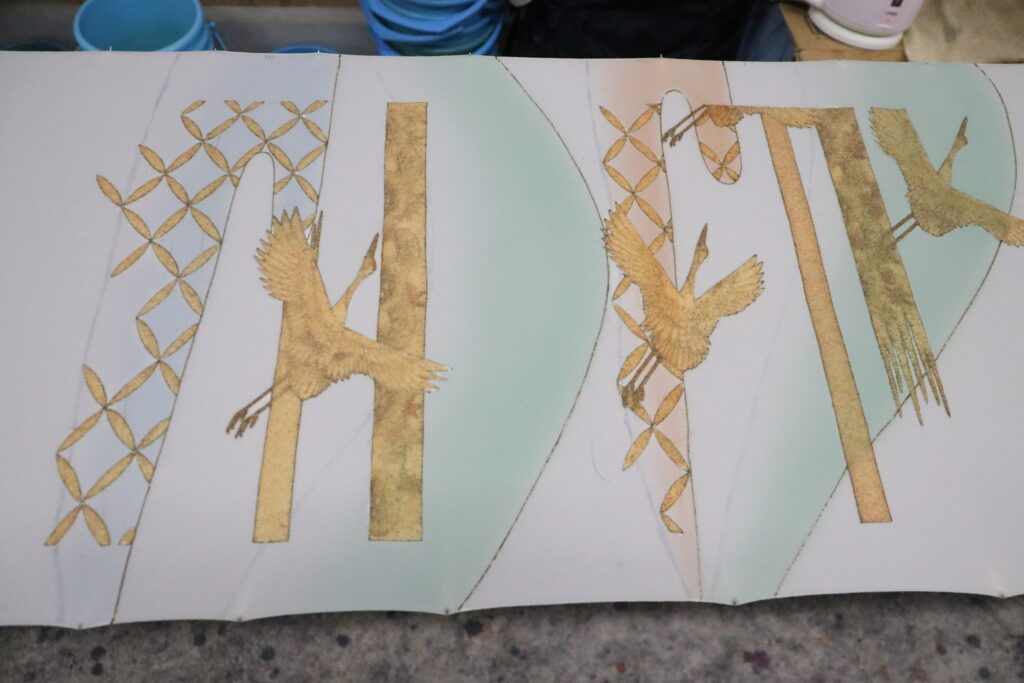

さらに忘れてはならないこととして、着物は8つに分けた生地から仕立てられますが、その縫い目を越えて、ぼかしの色があうように染め分けをされていることです。お写真にある上前身頃と、衽のぼかしがぴったりと合っている。信じられないような技だと思いませんか。

ただただ驚かされる技術がそこにはございました。

■美しい暈しに品格を生み出すには…

今回の「ぼかし染め」には更に高い技術が求められています。

それはぼかしの縁に「糊糸目」をおくことです。

糊糸目の仕事を続けてこられた一ノ橋さんと安田さん。ぼかしの表現をさらに高めるため、より格のある着物を生み出すため。ぼかしの輪郭を際立たせるには、「糸目をつかってみるか…」と始められたそうです。

濃い色を縁まで染めると、滲みが出てしまいます。糸目糊を置くとなおさらその滲みが目立ちます。試行錯誤を繰り返された結果、現在のような輪郭が際立つ仕上がりが生み出されているのです。

私がこの仕事につき、初めてこの暈しを見た時。暈しの縁が「きらり」と光り輝くような品格に心打たれた記憶は今も鮮明に心に残っております。

お写真では伝わりにくい、その美しき仕上がりを是非実際にご覧いただきたいと思います。

今回の取材を通して改めて実感したことは、「細部に神は宿る」ということ。

こうした言葉にならない魅力に迫ることが私たち呉服の専門店の役割であると感じた次第でございます。

これからもゑり善のブログ「きものを愉しむ」では様々なテーマでお伝えしてまいりますので、更新を楽しみにお待ちいただけましたら幸いでございます。

ゑり善 亀井彬

![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)