京ごふくゑり善のブログ「きものを愉しむ」を読んでくださっている皆様へ

新年あけましておめでとうございます。京ごふくゑり善 主人の亀井彬でございます。

いつも格別のご高配を賜りまして、誠にありがとうございます。皆様におかれましては、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。

年末年始に親戚や家族、友人と昔懐かしい話をする中で感じた時代の変化。

日々の暮らしの中で、あっという間に時が過ぎていく

そんな感覚を、誰もが少なからず抱えているのでは…ということです。

便利さや速さが当たり前になった今、私たちは知らず知らずのうちに、

「時間を使う」ことに追われているようになりました。

けれど本来、時間は消費するものではなく、味わい、重ねていくものだったはずです。

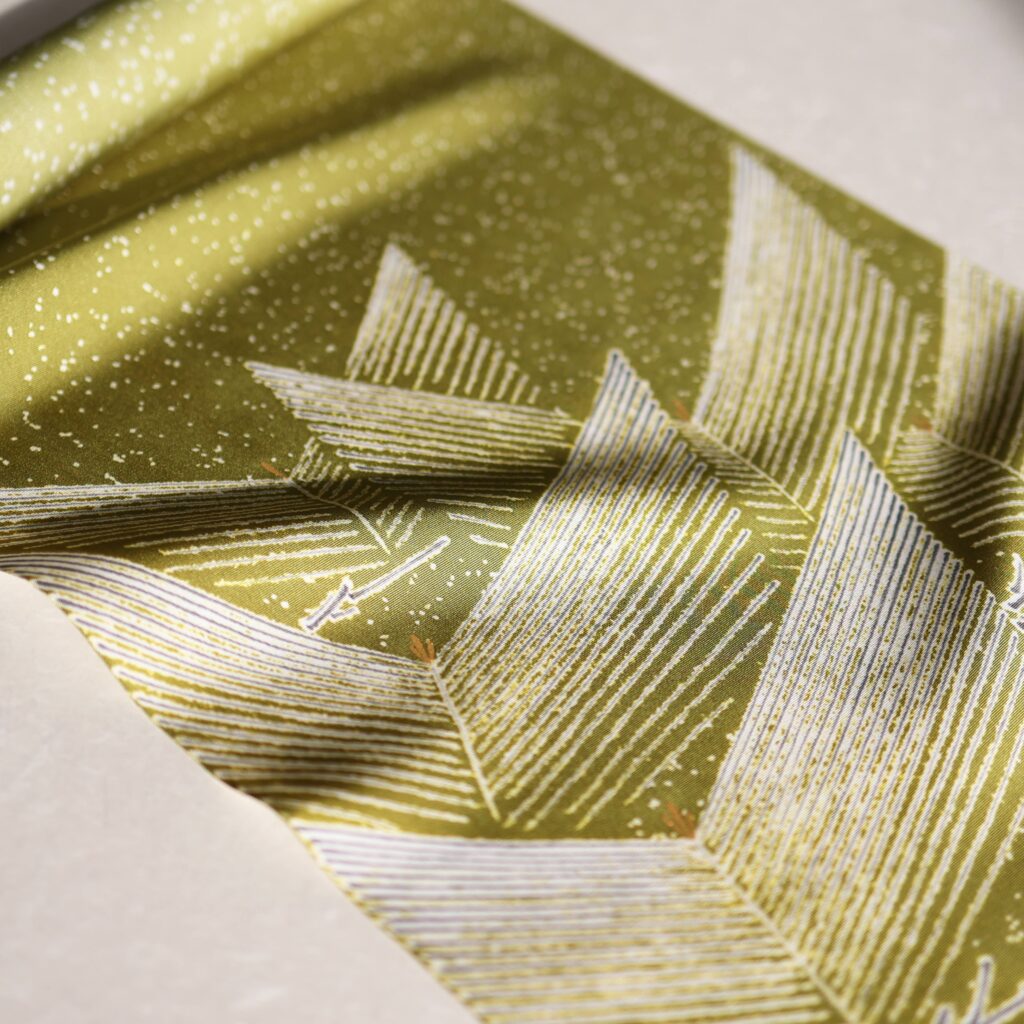

私たちが扱っている「きもの」には、そんな時間の感覚が今も息づいています。

相手を想い、季節を感じ、素材に触れ、色や柄の背景に心を寄せる。

着るまでの時間も、

着ている最中も、

そしてお着物でのひと時を終えたあとの余韻まで、

きものは存在しています。

私たちが大切にしたいのは、

「きものを着ること」そのものだけでなく、

「きものを愉しむ」という価値観です。

ふと立ち止まり、迷い、考える時間もまた、きものの世界では大切なひとときです。

この一年も、

きものを通して、

時間をかけることの豊かさ、

余白のある美しさを、

少しずつ皆さまと分かち合っていけたらと思い、ブログを続けてまいります。。

なお、昨年2025年は以下の18のテーマでブログを掲載してまいりました。

どうかご参考になるテーマがございましたら是非ともご覧くださいませ。

本年も皆様が「きものを愉しむ」ひと時のお力に少しでもなれましたら幸いです。

どうぞ何卒よろしくお願いいたします。

株式会社ゑり善

主人 亀井彬

・・・・・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・

1.2025年 新年のご挨拶(1/9)

2.新春の彩り~競作受賞者インタビュー~(1/23)

3.型絵染による優しく美しい帯~染織作家 澤田麻衣子さんの工房を訪ねて(2/2)

4.帯〆にせまる~内記組見学レポート~(2/20)

5.気温差の大きな季節、”うすもの”で着物を守る(3/6)

6.【引き染め暈し】”格”のある暈しとは~きものSalon『京のほんまもん』に添えて~(3/25)

7.きもののお見分けポイント~訪問着と付下の違いを中心に~(4/12)

8.ゑり善 大人浴衣ものがたり その1(5/8)

9.ゑり善 大人浴衣ものがたり その2(5/21)

10.夏を愉しむ衣~男性浴衣のご紹介~(7/2)

11.「反物」から「着物」に~手縫いの技術~(7/24)

12.お子様のご誕生を祝う「初着」に込められた想いとこだわり(8/26)

13.“きものの秋”を愉しむ(9/5)

14.【蠟吹雪】”蠟”が生む色の奥行き~きものSalon2025-2026秋冬号『京のほんまもん』に添えて~(10/4)

15.今に生きる半襟の美とは…『ゲイジュツノエキ』による取り組みのご紹介(10/31)

16.「お出かけ着」としての”小紋”~「きものの日」にちなんで~(11/8)

17.師走の京都を彩る~顔見世コーディネートのすすめ~(11/28)

18.ゑり善がおすすめする「色無地」~”白生地”へのこだわり(12/25)

・・・・・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・

![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)

季節を疑いたくなるほどの日差しに汗ばむある初夏の日、唐突に恵理子が言った。

季節を疑いたくなるほどの日差しに汗ばむある初夏の日、唐突に恵理子が言った。